Di zaman disruptif, derasnya arus informasi menjadikan klaim kepakaran begitu mudah diproduksi. Banyak orang lebih memilih bersuara meski tanpa ada argumen yang kredibel, sebab pengakuan di ruang publik sering kali lebih dihargai ketimbang proses belajar pada umumnya. Ungkapan sederhana seperti “saya tidak tahu” atau semacamnya dianggap menurunkan martabat, sehingga terdapat simpulan bahwa ketidaktahuan disembunyikan dengan retorika atau disulap menjadi kepastian semu. Mekanisme pengetahuan semacam ini terpinggirkan, bahkan digantikan oleh logika popularitas dan keberanian tampil. Kondisi ini menjadikan batas antara ilmu dan opini semakin kabur, sehingga membuat otoritas keilmuan kehilangan wibawanya.

Pada titik inilah sikap Imam Malik bin Anas mengandung daya kritik. Beliau tidak tergoda untuk selalu memberi jawaban, meski kapasitas keilmuannya diakui luas. Kejujuran dalam mengakui keterbatasan menjelma sebagai pelajaran fundamental, bahwa pengetahuan yang sejati lahir dari suatu integritas, bukan dari pretensi untuk selalu tampak agar menguasai. Relevansi teladan tersebut menyingkap kelemahan zaman ini ketika ada budaya yang menolak keraguan, padahal keraguan adalah pintu masuk bagi pemahaman yang lebih dalam.

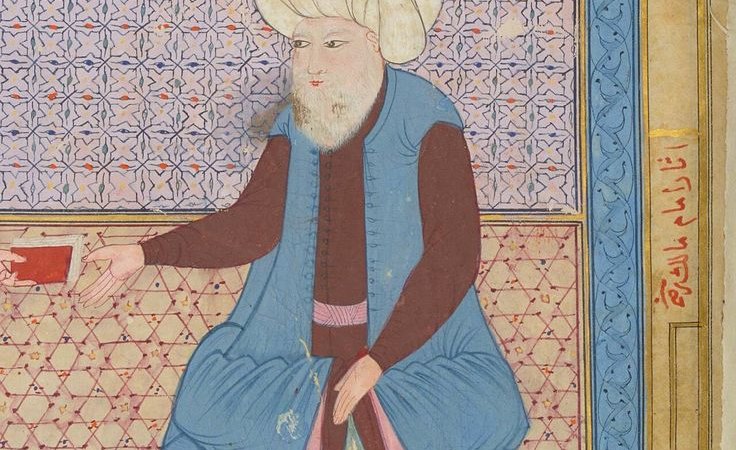

Imam Malik dikenal luas dengan Al-Muwaththanya dan dihormati karena perannya membentuk fondasi hukum Islam klasik. Kapasitas intelektualnya teruji lewat ketelitian beliau dalam menimbang sanad-sanad hadis, keberanian menetapkan praktik penduduk Madinah sebagai acuan, dan kejernihan berpikir dalam merumuskan fatwa. Wibawanya diakui lintas generasi karena kemampuannya menjaga keseimbangan antara nash dengan realitas sosial.

Dengan posisi yang sedemikian tinggi, beliau justru menunjukkan sikap yang meneguhkan martabat keilmuannya, yakni kesiapan mengakui batas pengetahuan saat menghadapi persoalan yang belum terjawab. Keberanian untuk mengakui ketidaktahuannya menghadirkan pesan bahwa integritas lebih bernilai daripada sekadar kemampuan menjawab semua pertanyaan. Dari keteladanan itu dapat dipahami bahwa kualitas seorang alim terletak pada kesediaan menjaga kejujuran intelektual dan kerendahan hati, sehingga ilmunya berfungsi sebagai jalan menuju kebijaksanaan yang terus berkembang.

Dalam Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir, Ibnu Qudamah al-Maqdisi menuturkan sebuah riwayat perihal kejujuran intelektual Imam Malik. Diceritakan bahwa beliau pernah menghadapi empat puluh pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun hanya empat yang dijawab, sementara tiga puluh enam sisanya ditanggapi dengan kalimat sederhana, “Saya tidak tahu”. Riwayat ini juga dicatat oleh Ibnu Abdil Barr dalam al-Intiqa’, sehingga memiliki bobot historis yang kuat dalam menggambarkan watak keilmuan Imam Malik. Sikap tersebut menunjukkan bahwa bagi seorang ulama besar, pengakuan terhadap keterbatasan tidak mengurangi wibawa, justru menegaskan integritas dan kedalaman refleksi.

Di tengah ekspektasi publik yang kerap menuntut jawaban serba cepat, beliau lebih memilih untuk menahan diri daripada berspekulasi tanpa dasar (ijtihad) yang kokoh. Keteladanan ini memperlihatkan bahwa otoritas sejati dibangun oleh keberanian menghadirkan kejujuran, dan bukan oleh pretensi untuk selalu tampak menguasai seluruh persoalan. Dari perspektif sejarah intelektual, riwayat ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana tradisi keilmuan Islam klasik meletakkan etika sebagai fondasi yang sama pentingnya dengan keluasan pengetahuan.

Imam Ibnu al-Jauzi dalam Shifat al-Shafwah juga meriwayatkan sebuah kisah yang memperlihatkan kebijakan ilmiah sekaligus kerendahan hati Imam Malik. Diceritakan seorang laki-laki datang dari tempat yang jauh untuk mengajukan sebuah pertanyaan dengan harapan memperoleh jawaban yang pasti. Namun, Imam Malik dengan ketenangan yang khas menjawab dengan redaksi, “laa uhsinuha”, (aku tidak memahami masalah itu secara memadai). Respons tersebut menimbulkan kekecewaan pada si penanya, sebab perjalanan panjang yang ditempuhnya terasa sia-sia jika pulang tanpa jawaban. Akan tetapi, Imam Malik tidak tergerak oleh tekanan psikologis maupun tuntutan sosial, beliau tetap berpegang pada prinsip kejujuran ilmiah.

Dengan penuh ketegasan sekaligus kebijaksanaan, beliau menambahkan, “Sampaikanlah kepada masyarakatmu bahwa Malik telah berkata: ‘laa uhsinuha’ aku tidak memahami masalah tersebut secara memadai". Kisah ini mengajarkan bahwa seorang ulama sejati menempatkan integritas lebih tinggi daripada citra atau reputasi. Keberanian untuk mengakui keterbatasan menjadi pelajaran penting bahwa otoritas pengetahuan tidak lahir dari klaim serba tahu, melainkan dari kesetiaan menjaga kebenaran meskipun berisiko menimbulkan kekecewaan pihak lain. Riwayat tersebut sekaligus menegaskan bahwa kejujuran intelektual memiliki nilai abadi yang melampaui tuntutan pragmatis masyarakat. wallahu a’lam

Penulis adalah santri aktif di Pondok Pesantren Miftahul Huda sekaligus mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Malang