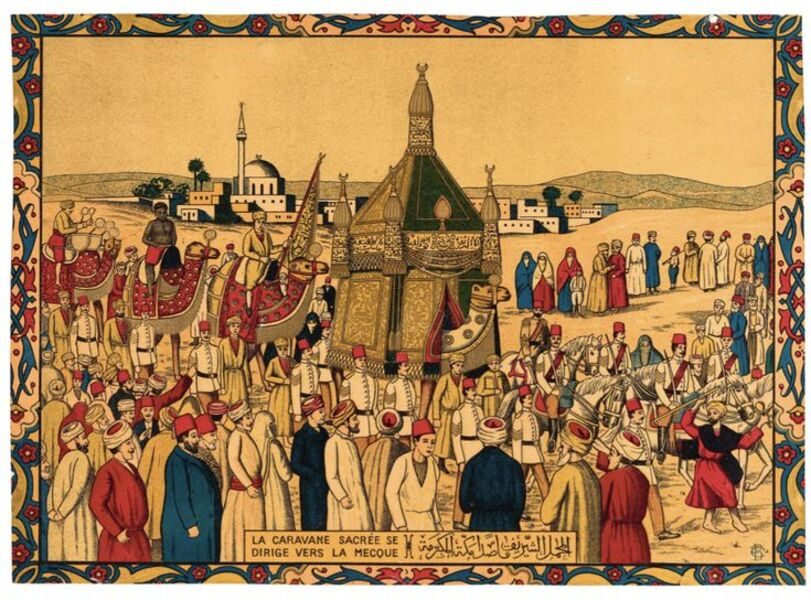

Pada masa awal perkembangan masyarakat Islam, futuwwah (spiritual warriorship) berfungsi sebagai kultur sosial yang terorganisasi masif melalui kelompok-kelompok fityān. Komunitas ini terbentuk di berbagai pusat aktivitas urban seperti Baghdad, kota-kota Persia, dan kawasan pemukiman di Damaskus. Karakter dasar mereka terwujud melalui praktik sosial yang mengedepankan adab, keberanian moral, dan solidaritas terhadap kelompok rentan. Ihwal demikian, futuwwah hadir sebagai gerakan yang mempraktikkan nilai-nilai keagamaan secara langsung di ruang sosial. Fungsi ini membuatnya dipahami sebagai mekanisme kafilah yang etis karena mengatur hubungan antarindividu melalui tindakan nyata, bukan sekadar simbol atau wacana teoretis.

Landasan etimologis dan nilai dari futuwwah dapat ditelusuri pada konsep fatā dalam Al-Qur’an. Istilah tersebut memang kerap merujuk pada pemuda, tetapi representasi pemuda dalam beberapa kitab turats memiliki cakupan makna yang lebih mendalam. Narasi tentang Ashabul Kahfi menggambarkan keteguhan iman di tengah tekanan sosial, atau kisah Nabi Ibrahim yang memperlihatkan keberanian etis dalam melawan paham dinamisme. Kedua kisah ini memproyeksikan sosok pemuda sebagai agen transformasi moral. Nilai keberanian, keteguhan spiritual, dan tanggung jawab etis dalam narasi tersebut menjadi fondasi konseptual bagi futuwwah yang berkembang dalam masyarakat Islam awal.

Fondasi nilai ini kemudian menjadi titik pijak bagi perkembangan futuwwah pada tahap berikutnya, terutama ketika tradisi tasawuf mulai mencetuskan perangkat metodologisnya. Para sufi memandang nilai-nilai futuwwah yang tercermin pada figur fatā/fityan sebagai prinsip pembinaan batin. Maka, jelaslah bahwa futuwwah tidak hanya dipahami sebagai etos sosial, melainkan berkembang menjadi kerangka spiritual yang menekankan pemurnian motif dan pengendalian ego. Sahl al-Tustarī menegaskan bahwa inti futuwwah terletak pada tindakan yang bebas dari egosentris, dalam arti menunjukkan adanya pendalaman makna futuwwah dari ranah sosial menuju ranah spiritual.

Pendalaman ini kemudian diperkaya oleh al-Sulamī melalui Kitāb al-Futuwwah. Beliau merumuskan futuwwah sebagai etika kelapangan hati, termasuk kemampuan memberi maaf meskipun seseorang memiliki kekuatan untuk membalas. Pemaknaan etis ini kemudian mendapatkan bentuk yang lebih terstruktur dalam lingkungan para sufi, yang berusaha mempraktikkan prinsip futuwwah secara konsisten dalam kehidupan spiritual mereka (kaum). Menimpali persoalan tersebut, muncul penokohan terhadap Sayyidina ‘Alī bin Abī Thālib sebagai figur ideal futuwwah. Para sufi melihat dalam diri beliau adanya perpaduan antara penguasaan emosi, kemampuan menahan diri dari tindakan imoral, serta keselarasan antara ketegasan dan kelembutan dalam laku karakternya. Teladan tersebut memberi contoh praksis mengenai bagaimana nilai-nilai futuwwah diwujudkan dalam tindakan konkret, sehingga futuwwah tampil sebagai etos yang menuntut keteguhan sikap dan integritas karakter dalam keseharian.

Umar al-Suhrawardī memperjelas konsep futuwwah dengan menekankannya sebagai kesiapan mendahulukan kepentingan orang lain melalui adab dan prioritas. Al-Qushayrī kemudian memperluas cakupan maknanya dengan memandang futuwwah sebagai inti kesatriaan batin yang membentuk karakter ideal seorang salik. Dua formulasi ini menampilkan futuwwah sebagai habitus spiritual yang membentuk cara seseorang berelasi dengan lingkungannya sekaligus meneguhkan integritas moral dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila menimpali persoalan ini dalam konteks hari ini, terutama di tengah perkembangan budaya digital yang menekankan pencitraan diri dan kompetisi simbolik, nilai-nilai futuwwah seolah menghadapi tantangan serius. Ruang pendidikan moral layaknya pesantren pun tidak sepenuhnya terhindar dari kecenderungan pragmatis dan orientasi popularitas yang menggeser prioritas adab. Sementara itu, kehidupan sosial di luar pesantren banyak dipengaruhi gaya hidup konsumtif juga orientasi material, sehingga semakin menjauh dari karakter fityān yang dahulu menggabungkan keberanian etis, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Situasi ini menegaskan pentingnya revitalisasi konsep futuwwah agar tetap relevan sebagai fondasi etis dalam menghadapi kompleksitas sosial modern. Namun, bagaimana strategi konseptual dan praksis yang dapat ditempuh untuk memastikan nilai-nilai tersebut kembali hidup dalam realitas budaya kontemporer?

Bisa jadi futuwwah tidak menunggu strategi, tetapi menunggu siapa yang sanggup mendengarkan bisikan etisnya di tengah hiruk-pikuk zaman.

Penulis adalah santri aktif di Pondok Pesantren Miftahul Huda sekaligus mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Malang